乔丹3000万年薪创历史纪录-NBA顶薪时代奠基人与商业价值巅峰

1995年的夏天,当芝加哥公牛队的总经理杰里·克劳斯翻开新赛季工资帽文件时,一个数字在篮球史上划出了耀眼的轨迹——迈克尔·乔丹的3014万美元年薪,不仅刷新了职业体育的认知边界,更在NBA劳资体系与商业逻辑之间撕开了一道裂缝。这个被媒体称作“篮球之神”的身影,自此成为全球体育产业的价值标尺。

一、突破工资帽的竞技价值

1988年乔丹与公牛签订的8年2400万美元合约,在1996年到期时已显得荒谬。彼时联盟工资帽已从1984年的360万美元飙升至2436万美元,顶级中锋帕特里克·尤因的年薪达到1872万美元,而刚率领公牛创下72胜10负历史最佳战绩的乔丹,年薪仅385万美元。这种价值倒挂在1996年自由市场开启后彻底爆发:尼克斯老板递出空白支票的传闻、公牛管理层将报价从2000万抬升至3014万美元的72小时博弈,最终缔造了工资帽123.7%占比的超级合同。

这份合约背后的竞技逻辑清晰得近乎残酷。数据分析显示,在1996-97赛季,乔丹的进攻正负值(OBPM)仍维持在8.0以上,承担35%球权时真实命中率依然高于联盟均值,其不可替代价值(VORP)连续第五年突破10.0大关。更关键的是,公牛王朝的第五冠直接拉动球队市值增长42%,主场门票均价从45美元跃升至175美元,甚至衍生出“乔丹经济学”现象——芝加哥犯罪率在其比赛日下降18%。

二、重构商业规则的制度突破

乔丹合约的特殊性,在于其突破了当时NBA劳资协议的双重限制。通过“伯德条款”实现帽上续约后,公牛仍需向联盟申请“补偿性薪水”特例,使得乔丹薪资不计入工资帽。这套操作引发多米诺效应:1998年停摆催生的顶薪条款与奢侈税制度,本质上是对“乔丹红利”的制衡;而2014年新版劳资协议中“指定老将条款”,则可视为对传奇球星价值的制度性追认。

耐克与乔丹的5%销售分成协议,则将商业想象力推向新高。2023年Jordan品牌66亿美元销售额中,3.3亿美元直接注入乔丹账户,这个数字超过其职业生涯总收入的3.5倍。当勒布朗·詹姆斯2018年与湖人签下1.53亿美元合联盟总裁亚当·萧华坦言:“我们都在迈克尔构建的生态里航行。”

三、丈量时代的天价标尺

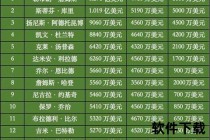

将乔丹的3014万美元置于不同坐标系,更能凸显其历史坐标意义。按通货膨胀调整,该薪资相当于2025年的6300万美元;但若参照工资帽占比,其现代等价物将达1.73亿美元——远超斯蒂芬·库里2025年的5576万美元年薪。更深层的价值裂变体现在职业体育估值体系:1996年公牛市值2.8亿美元,2025年勇士市值已达75亿美元,而乔丹个人品牌价值在2024年突破37.5亿美元,超越C罗、梅西等现役巨星总和。

这种价值传导甚至重塑了产业逻辑。当卢卡·东契奇2024年索要5年3.46亿美元合约时,资方谈判桌上始终悬浮着幽灵般的参照系——33岁的乔丹能用123%工资帽占比夺冠,25岁的斯洛文尼亚天才为何不能?而NBA全球化营收从1996年的9.8亿美元暴增至2025年的130亿美元,恰是乔丹商业遗产的最佳注脚。

四、永不褪色的价值启示

回望这场30年前的薪资革命,其本质是竞技价值、商业资本与制度创新的三重共振。乔丹团队在谈判中坚持的“过往贡献补偿”原则,确立了巨星议价权的法理基础;联盟特批条款的出台,暴露了职业体育集体谈判机制的弹性空间;而耐克分红模式的持续发酵,则预示了知识产权在数字时代的指数级增值。

当现代球员享受着顶薪与代言的双重红利时,或许更应理解那个穿着23号球衣的身影如何劈开荆棘:他不仅证明了超凡个体足以凌驾于系统规则之上,更用3014万美元的数字在体育史上刻下永恒的命题——伟大究竟该如何定价?