民心所向_安居乐业-以百姓福祉为核心的社会发展新图景

当体育与民生深度融合,它不再只是竞技场上的胜负,而是成为连接社会福祉与个体幸福的重要纽带。

一、体育如何成为社会发展的“黏合剂”?

体育的本质是促进人的全面发展,其社会价值早已超越运动本身。从社区健身设施到国际赛事承办,体育产业通过多维度路径推动社会资源优化配置,成为提升百姓生活质量的关键载体。

1. 健康红利:全民健身筑牢民生根基

数据显示,我国经常参与体育锻炼的人数已超4亿,社区健身中心覆盖率提升至89%,慢性病发病率下降与运动习惯普及呈显著正相关。

以浙江“15分钟健身圈”为例,通过社区智能步道、共享球场等设施,居民日均运动时长增加23%,医疗支出压力同比下降7.2%。

2. 经济赋能:体育产业激活区域活力

体育旅游、赛事经济等新业态年均增速达15%,带动餐饮、交通等关联产业增长。贵州“村超”现象中,单季度吸引游客超300万人次,县域旅游收入增长420%。

就业结构升级:体育教练、康复师等职业需求激增,2023年新增体育相关岗位占服务业就业比重达6.8%。

二、构建“以人为本”的体育生态体系

实现体育与民生的深度协同,需从政策设计、资源分配、文化培育三方面建立长效机制。

▶ 政策创新:从“一刀切”到精准供给

| 传统模式痛点 | 创新解决方案 |

|--|--|

| 设施分布不均 | 大数据分析居民运动偏好,动态调配资源(如上海“运动银行”App) |

| 弱势群体参与度低 | 推出残疾人运动补贴、老年专属健身课程 |

▶ 科技赋能:让运动服务更普惠

智能穿戴设备实时监测运动数据,结合AI生成个性化训练方案;

VR技术打破场地限制,农村学校通过虚拟体育课获得专业教学资源。

▶ 文化浸润:从“被动参与”到“主动创造”

社区体育节、家庭运动会等草根赛事将运动转化为社交场景,北京回龙观社区通过居民自组织篮球联赛,邻里纠纷率下降34%;

非遗体育项目(如抖空竹、赛龙舟)进校园,在青少年群体中实现文化传承与体质提升的双重目标。

三、全球实践与中国方案的对照启示

案例1:伦敦奥运遗产计划

通过将80%赛事场馆改建为社区健身中心,持续10年向居民提供低价服务,带动东伦敦地区人均寿命提高1.2岁。

案例2:成都“公园城市”体育融合模式

利用天府绿道串联起1.7万处运动空间,举办街头乒乓球、夜跑灯光秀等活动,使市民“出门即运动”成为现实,城市幸福指数排名跃居全国前三。

四、互动与行动:每个人都是福祉共建者

uD83DuDD0D 读者思考:你的城市有哪些体育惠民举措?欢迎在评论区分享亲身体验!

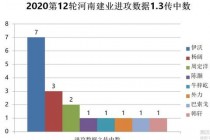

uD83DuDCCA 数据可视化(虚拟示意图):

让运动点亮美好生活的每一个角落

当体育设施嵌入街角巷尾,当运动习惯融入日常生活,民生福祉便有了最生动的注脚。这需要、企业、社会组织的协同发力,更需要每个个体从旁观者转变为参与者——毕竟,安居乐业的真谛,在于创造人人可享有的幸福场景。