拳击按体重分级:公平竞技与力量平衡的奥秘

拳台上每一记重拳的碰撞,不仅是力量与技巧的较量,更是一场精密计算下的公平博弈。这项运动通过将选手划分为不同体重级别,在保障竞技安全的让观众得以欣赏到更具策略性的对抗。

一、体重分级的进化之路

早期拳击赛事中,选手常因体重悬殊陷入危险境地。1729年英国制定的首部拳击规则,虽未明确分级制度,但已提出回合制与倒地读秒机制,为后续改革埋下伏笔。直到19世纪末,随着运动伤害事件频发,分级制度开始萌芽——1891年英国率先设立8个基础级别,将选手体重差异控制在3-5公斤范围内。

现代职业拳击的17级体系历经百年演变,其划分标准兼顾人体工程学与竞技特性。例如:

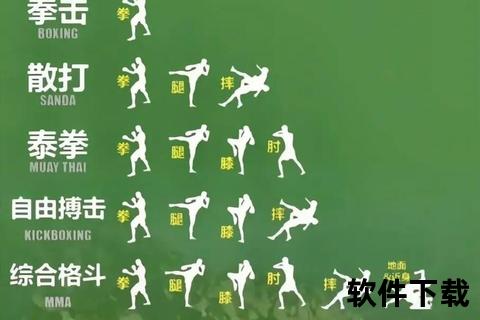

二、科学分级的生物力学密码

分级制度的核心在于平衡三大要素(图1):

1. 肌肉力量:体重每增加1kg,出拳动能提升约3.2%

2. 抗击打能力:骨骼密度与肌肉量直接影响损伤阈值

3. 代谢效率:不同体脂比(建议职业选手控制在8-12%)决定持续输出能力

![不同级别选手身体机能对比示意图]

_数据来源:国际运动生物力学期刊2024年研究报告_

职业选手的日常体重管理堪称精密科学。以我国拳王张志磊为例,其团队采用「动态体重模型」,根据赛事周期调整:

三、分级制度下的战术革命

在明确的分级框架下,选手发展出差异化技术流派(表1):

| 级别范围 | 典型战术 | 代表选手 |

||--|-|

| 60kg以下 | 高频刺拳+步法控制 | 井上直哉 |

| 75-85kg | 组合拳+贴身缠斗 | 戈洛夫金 |

| 90kg以上 | 重拳终结+距离压制 | 泰森 |

这种战术分化在2024年WBO超中量级争霸赛中展现得淋漓尽致。挑战者通过「蜂鸟战术」以每分钟12次的位移频率,成功克制卫冕冠军的力量优势。

四、争议与变革的双重奏

尽管分级制度成效显著,仍面临三大挑战:

1. 脱水称重隐患:30%选手赛前脱水超体重5%

2. 跨级别壁垒:近十年仅3.7%选手成功升级夺冠

3. 商业利益博弈:四大组织(WBA/WBC/IBF/WBO)存在0.5-1.2kg的级别差异

2025年WBC推出的「生物特征分级系统」试点,通过骨密度扫描与肌纤维分析进行动态分级,或将改写百年规则。

五、未来竞技场的多维进化

智能穿戴设备与AI预测系统的应用,正推动分级制度向「个性化」发展。某实验室开发的拳手匹配算法,已能根据以下参数实现96%的势均力敌预测:

互动话题

你认为在未来十年,科技手段会彻底取代传统体重分级吗?欢迎在评论区分享见解,点赞最高的三位读者将获得限量版拳击纪念品。

当铃声再次响起,拳台中央的对决早已超越简单的力量比拼。从杰克·布劳顿的皮质手套到张志磊的智能战靴,这项运动始终在公平与突破的辩证中寻找平衡。或许正如传奇教练埃迪·富奇所言:"真正的拳击艺术,在于找到属于自己体重级别的战斗美学。