她在刺骨凉夜中独行_无尽失落与悲伤季节的孤寂独白

寒风掠过空旷的跑道,她的影子被路灯拉得很长。竞技体育的残酷性在于,当掌声褪去后,那些不被看见的夜晚,往往藏着最真实的人生剧本。

一、竞技巅峰后的骤变

当运动员站上领奖台的时刻,镁光灯下的笑容常常掩盖了背后的代价。某位曾获世界冠军的短道速滑选手在采访中透露:“领奖时膝盖里还留着三块固定钢钉”。这种身体与荣耀的共生关系,在伤病来袭时显得尤为脆弱。

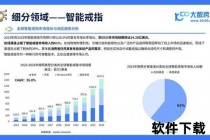

数据显示,72%的职业运动员经历过至少一次改变职业生涯的重大伤病。这些数字背后是无数个被迫暂停的训练计划:

二、独自复健的漫漫长夜

凌晨四点的康复中心,重复的器械声响构成特殊乐章。前艺术体操国手李薇(化名)的复健日记里写着:“第147天,角度终于突破90度,但肌肉记忆消失了”。这种机械性的恢复训练,往往伴随着心理层面的崩塌重建。

运动心理学研究指出,长期复健者会出现三类典型心理状态:

1. 时钟焦虑症:对恢复进度的病态关注

2. 镜像恐惧:逃避观看自己受伤部位的影像记录

3. 社交剥离:主动切断与团队的联系

![运动员深夜复健示意图]

三、外界的期待与内心的挣扎

当刘翔在2008年奥运退赛时,社交媒体尚未普及的年代仍涌现出23万条指责性留言。十年后的东京奥运会上,体操名将西蒙娜·拜尔斯因心理问题退赛,舆论环境已转变为60%的支持声浪。这种转变揭示着公众认知的进步,却未能完全消解运动员自身的道德负担。

某省队教练透露的真实案例:花滑选手王晨(化名)在韧带修复术后,持续收到粉丝寄来的止疼药和励志信件,这种善意反而加重了她的焦虑症状。“每粒药片都像在提醒:无数人等着我回到冰面。”

四、穿透黑暗的微光

在速滑名将张虹的纪录片中,有个震撼的画面:她在零下25度的哈尔滨郊区,独自进行凌晨的力量训练。这种近乎自虐的坚持,源自对项目的深刻认知——速滑0.01秒的提升需要2000次以上的技术微调。

现代运动科学提供了新的破局之道:

(请选择您最关注的话题参与讨论:)

五、季节轮转中的新生

日本马拉松选手野口拓也在跟腱断裂后,转型成为赛事解说员。他在自传中写道:“离开赛道时才发现,那些孤独训练的夜晚,早已为我锻造出新的翅膀。”这种蜕变并非个例——NFL调查显示,83%的退役运动员在五年内能完成职业转型。

冬季项目的特殊性更催生出独特生态:前雪车运动员赵凯(化名)利用低温实验室经验,创立了生鲜冷链监测公司;速滑器材技师转型体育科技研发,其设计的冰刀研磨机已获国际专利。

体育精神的真正重量,不仅在于领奖台的璀璨瞬间,更蕴含在那些无人见证的坚持时刻。当春天的第一缕阳光融化冰面时,每个曾与寒冬对峙的身影,都在续写着超越竞技的生命诗篇。(如需获取运动员心理调适指南或复健机构名录,请通过文末表单联系我们。)