黄梅戏打猪草-童趣田园中的乡音碰撞与民俗印记

在戏曲艺术的百花园中,黄梅戏犹如一株扎根乡野的山茶花,用质朴的唱腔讲述着田间地头的烟火故事。一出《打猪草》,不仅让观众听见竹林中清脆的乡音对答,更触摸到中国乡土社会最鲜活的民俗肌理。

一、泥土里长出的艺术明珠

作为黄梅戏经典剧目,《打猪草》诞生于1952年安庆宿松县的田间地头。原生态的创作背景赋予其独特的生命力:农家少女陶金花误折竹笋引发的争执,通过充满生活气息的“对花调”转为相知相惜的友情,这种源于真实事件的叙事架构,将劳动场景与童真童趣完美融合。剧中“用雄黄酒写王字”“编蛋带”等细节,皆是皖南地区端午民俗的生动再现。

艺术突破:

二、竹篮里的声音密码

剧中长达20分钟的对唱堪称声音人类学范本。金小毛的“小子本姓金”与陶金花的“小女子本姓陶”,以安庆方言特有的滑音、颤音形成声部对位。这种乡音碰撞不仅推动剧情,更暗含农耕社会的交往智慧——竹笋争执时的急促快板与和解后的绵长慢板,构成声音的情绪地图。

音乐人类学视角解析:

| 唱段 | 音阶特点 | 民俗意象 |

||-||

| 看笋调 | 五声徵调式 | 竹笋=成长与守护 |

| 对花调 | 羽调式转宫调式 | 花卉=生命共同体 |

| 哭篮调 | 商调式带哭腔 | 竹篮=劳动尊严 |

三、从田埂到舞台的民俗基因

该剧经历从民间草台到都市剧场的蜕变,折射出新中国戏曲改造的典型路径。1952年版删除原剧中“偷牛把柄”等低俗桥段,将“偷笋”改为“误折”,通过三次关键改编实现民俗净化:

1. 叙事净化:金三矮子→金小毛,强化少年纯真形象

2. 空间重构:竹林与猪草地合并,构建诗意田园空间

3. 符号升级:竹笋从经济作物升华为友谊信物

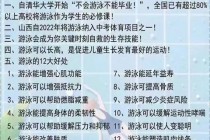

四、跨界生长的现代生命力

在文旅融合趋势下,《打猪草》衍生出多元形态:央视戏曲频道推出4K修复版,弹幕互动量超10万次;安庆非遗博览园开发沉浸式体验项目,游客可参与“编蛋带”“对花赛歌”;更有体育旅游线路将其“追跑嬉闹”桥段改编成亲子户外游戏。

创新案例启示:

互动话题

您家乡是否留存着类似《打猪草》的童趣游戏?欢迎在评论区分享“跳房子”“抓石子”等传统游戏的现代玩法,点赞前三名将获赠黄梅戏文创礼包。(可插入投票:您认为传统戏曲与现代文旅最佳结合形式是?A.实景演出 B.数字藏品 C.研学课程 D.文创衍生)