科比未进名人堂之谜-生涯成就与评选标准的深度探讨

当凌晨四点的洛杉矶成为永恒,斯台普斯中心的欢呼声却仍在等待一个答案——直到荣誉最终降临。

一、名人堂的迷雾:规则与争议的博弈场

篮球名人堂(奈史密斯篮球名人纪念堂)的入选标准,历来是成就与争议交织的焦点。其核心规则可归纳为三条:

1. 退役年限门槛:球员需退役满3年(2017年前为5年)方可提名。

2. 成就与影响力:需在职业生涯中取得显著荣誉,并对篮球运动发展有突出贡献。

3. 严苛的评审流程:需通过7人初审小组(5票通过)和24人复审委员会(至少18票同意)的双重筛选。

矛盾点:规则看似明确,但实际操作中常因“贡献评估的主观性”引发争议。例如皮尔斯曾公开质疑“无冠球员不该入选”,而麦迪的入选又因缺乏团队荣誉被诟病。

二、科比的生涯成就:超越数据的“曼巴密码”

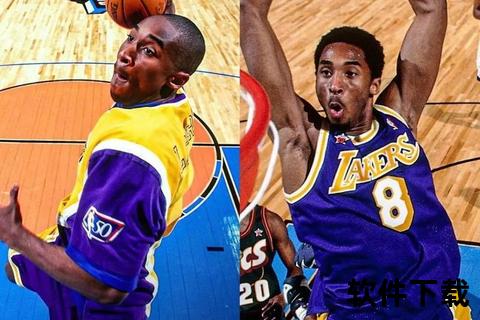

从1996年以13顺位进入联盟,到2016年退役战狂砍60分,科比的职业生涯堪称“完美标本”:

悖论浮现:即便成就斐然,科比仍因退役年限不足,在2017-2019年间未被提名。

三、未入选之谜:时间差与舆论误读

2016年4月科比退役后,名人堂规则已调整为“退役满3年可参选”。但公众对规则认知存在两大误区:

1. 信息滞后性:早期报道(如2018年网页)误以为规则仍为5年,引发“科比未达资格”的猜测。

2. 提名流程的隐秘性:评审周期长达1年,导致2019年提名名单未公布前,外界误判科比“落选”。

关键转折:2020年1月科比意外离世,名人堂特批其提前进入候选名单,最终于同年4月全票通过。

四、争议背后:名人堂标准的“弹性边界”

科比的案例折射出名人堂评选的复杂性:

五、传奇终章:名人堂与曼巴精神的永恒互文

2020年8月,瓦妮莎代科比穿上名人堂西装的那一刻,不仅是对其职业生涯的加冕,更是对一种精神的封存:

互动话题

> 你认为名人堂评选应更侧重“团队荣誉”还是“个人影响力”?欢迎在评论区分享你的观点。

行动呼吁

点击下方链接,重温科比名人堂演讲片段,感受“曼巴精神”的永恒回响。